티스토리 뷰

안녕하십니까?

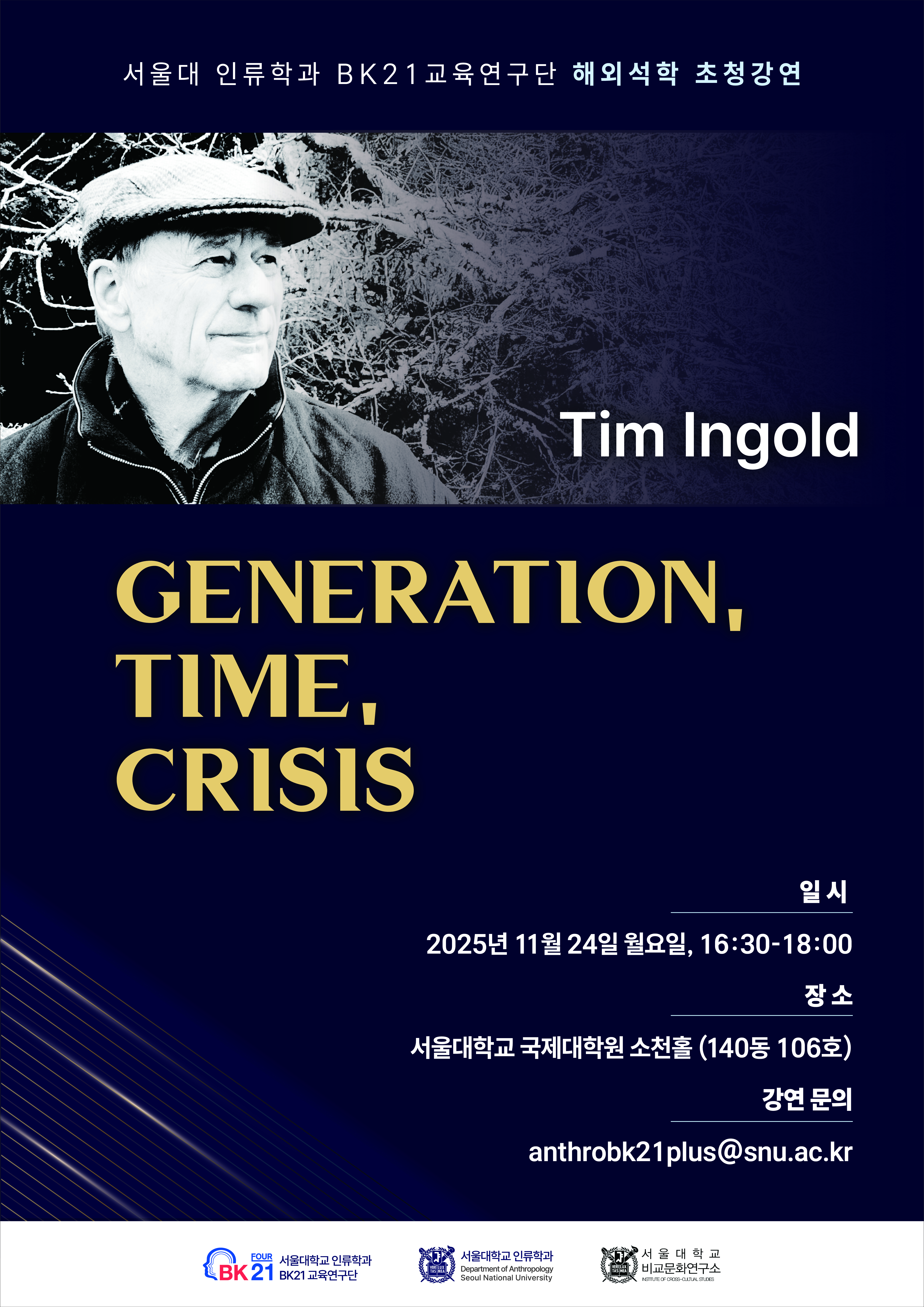

서울대학교 인류학과 BK21 교육연구단에서 팀 잉골드 교수님을 모시고 해외석학 초청강연을 개최합니다.

이 강연에서 잉골드 교수님은 "Generation, Time, Crisis"라는 제목으로

세대, 시간, 사회 구조의 관계를 ‘대체와 상속’의 논리에서 벗어나

‘생성과 재탄생’의 연속적 과정으로 다시 사유함으로써,

현대 사회의 ‘영속적 위기’ 인식을 새로운 가능성으로 전환할 방법을 모색합니다.

관심 있는 많은 분들의 참여바랍니다.

연사: Tim Ingold (Emeritus Professor, University of Aberdeen)

강연 장소: 서울대학교 국제대학원 소천홀 (140동 106호)

강연 일시: 2025년 11월 24일(월), 오후 4시30분~6시

강연 문의: anthrobk21plus@snu.ac.kr

*본 강연은 현장 강연으로만 진행됩니다.

---

---

#미리 보낸 질문지

##keywords

Wonju, co-operatives movement, social vitalism, life, meshwork, vicissitude

## Research Summary

My research examines how social networks have been formed and sustained within the cooperative movement in Wonju, South Korea, from the 1960s to the present. Wonju became a major center of grassroots cooperativism, where religious activists, farmers, and intellectuals built networks of mutual aid and solidarity. What distinguishes this movement is its philosophical foundation in "saengmyeong sasang(thought of life)” —which emerged as a critique of Western industrial civilization during the Cold War. This life-centered worldview draws inspiration from "Donghak(東學)", a nineteenth-century Korean popular movement that envisioned the world as a living unity of humans, nature, and divinity.

Through ethnographic fieldwork and social network analysis (SNA), my study explores how this cooperative movement operates as a form of 'social vitality' rather than a static institution. I conceptualize cooperation as a living process —an ongoing circulation of values, affect, and material flows that generate and sustain collective life. This perspective is inspired by your own understanding of the social as a “meshwork” of interwoven lines of life.

Methodologically, I trace how people in Wonju imagine, build, and maintain relations of care and interdependence —what they call "cooperatives network(or 협연, 協緣, hyeopyeon, cooperative entanglement)”. By reading their practices through a vitalist and relational lens, I aim to show how cooperation can be understood as a mode of world-making, a way of keeping social life alive amid institutionalization and bureaucratization. Ultimately, this project seeks to articulate an anthropology of the living social: one that captures how people in Wonju strive not only to organize collectively, but to live collectively —to sustain the pulse of life through shared imagination and mutual practice.

제 연구는 1960년대부터 현재까지 한국 강원도 원주에서 협동운동 내의 사회적 네트워크가 어떻게 형성되고 유지되어 왔는지를 탐구합니다. 원주는 종교 활동가, 농민, 그리고 지식인들이 상호부조와 연대의 네트워크를 구축하며 풀뿌리 협동운동의 중심지가 되었습니다. 이 운동의 가장 두드러진 특징은 '생명 사상(saengmyeong sasang)'이라는 철학적 토대에 있습니다. 이 사상은 냉전 시기 서구 산업문명을 비판하며 등장한 생명 중심적 세계관으로, 인간·자연·신이 살아 있는 하나의 세계로 연결되어 있다고 본 19세기 조선의 민중사상 동학(Donghak) 으로부터 영감을 받았습니다.

에스노그라피 현지조사와 사회 네트워크 분석(SNA)을 결합하여, 제 연구는 이 협동운동이 ‘사회적 생동(social vitality)’의 한 형태로서 어떻게 작동하는지를 탐구합니다. 협동(cooperation)을 저는 고정된 제도적 구조가 아니라 가치, 정동, 물질의 흐름이 순환하며 공동의 삶을 생성하고 유지하는 살아 있는 과정으로 개념화합니다. 이러한 관점은 사회를 ‘삶의 선들이 얽혀 있는 망(meshwork)’으로 이해하는 팀 잉골드 교수님의 사유에서 영감을 받았습니다.

방법론적으로는 원주 사람들이 돌봄과 상호의존의 관계를 어떻게 상상하고, 구축하고, 유지하는지를 추적합니다. 그들은 이를 ‘협동 네트워크(또는 협연)’라 부릅니다. 이러한 실천을 생명론적(vitalist)이고 관계론적(relational) 관점에서 읽어내며, 협동이 단순한 조직화의 방식이 아니라 세계를 만들어가는 실천(world-making), 즉 제도화와 관료화 속에서도 사회적 삶을 유지하는 방식임을 보여주려 합니다. 궁극적으로 이 연구는 ‘살아 있는 사회(the living social)’의 인류학을 정식화하고자 합니다. 이는 원주의 사람들이 단지 공동으로 조직하는 것에 그치지 않고, 함께 살아가는 것(to live collectively)—공유된 상상력과 상호적 실천을 통해 생명의 맥박을 지속시키는 방식을 포착하려는 시도입니다.

## Question

Professor Ingold, your writings have profoundly shaped how I think about social life as a living process rather than a network of fixed entities. You argue that life is not a property of things but a movement of correspondence —a continual weaving of lines through which beings come into existence. I find this idea deeply resonant with the cooperative movement I study in Wonju, where participants often speak of “life”(生命, saengmyeong, 삶) as something that flows between people, sustaining the community beyond institutional boundaries.

My question concerns the relationship between 'vital movement and institutional form'. In Wonju, the cooperative ideal once emerged from grassroots imagination and informal networks of solidarity, but over time it has been absorbed into state programs and bureaucratic systems. Many activists feel that the “life” of the movement has diminished even as its organizational structure has become more elaborate.

From your perspective, how can we understand the 'continuity of vitality' —or the 'continuous birth'— in contexts where living processes become formalized or captured by institutional frameworks? Can institutions themselves ever be “alive,” or do they necessarily ossify what was once vital?

Additionally, in your view, what kind of ethnographic attention allows us to perceive the 'lines of vitality' within such complex historical formations? How can we, as anthropologists, trace life not only in organic growth but also in the reactivation, decay, or transformation of social relations?

I am particularly interested in how your concept of 'correspondence' might help us see the subtle ways in which people in Wonju keep life circulating within and beyond formal organizations. In short, how might anthropology remain attuned to the 'becoming of social life', even within the bureaucratic and institutional layers that seem to harden it?

잉골드 교수님, 선생님의 저작들은 제가 사회적 삶(social life)을 고정된 실체들의 네트워크가 아니라 '살아 있는 과정(living process)' 으로 이해하게끔 깊이 영향을 주었습니다. 선생님은 “생명은 사물의 속성이 아니라, 서로 조응(correspondence)하며 존재들이 함께 짜여 들어가는 끊임없는 선들의 직조(weaving of lines) 속에서 드러나는 운동”이라고 말씀하신 바 있습니다. 저는 이 사유가 제가 연구하고 있는 원주의 협동운동(cooperative movement)과 매우 깊이 공명한다고 느낍니다. 원주의 참여자들은 종종 '생명(生命, saengmyeong, 삶)'을 사람들 사이를 흐르며 제도적 경계를 넘어 공동체를 지탱하는 어떤 것으로 이야기하곤 합니다.

제가 드리고 싶은 질문은 ‘생명적 운동(vital movement)’과 '제도적 형식(institutional form)' 사이의 관계에 관한 것입니다. 원주에서 협동의 이상은 한때 풀뿌리 상상력과 비공식적 연대의 네트워크에서 비롯되었지만, 시간이 흐르며 국가 프로그램과 관료적 체계 속으로 흡수되었습니다. 많은 활동가들은 이러한 조직 구조가 점점 더 정교해질수록 오히려 운동의 '생명력(life)'이 약화되었다고 느낍니다.

선생님의 관점에서, 살아 있는 과정들이 제도적 틀 안으로 포섭되거나 형식화될 때에도 '생동의 지속(continuity of vitality)'—또는 '연속적인 탄생(continuous birth)'—을 어떻게 이해할 수 있을까요? 제도(institution) 그 자체가 '살아 있는(alive)' 존재가 될 수 있을까요, 아니면 필연적으로 한때 생동하던 것을 굳혀버리는(ossify) 경향을 갖게 될까요?

또한 선생님께서 보시기에, 그러한 복합적인 역사적 형성체 속에서 우리가 ‘생명력의 선(lines of vitality)’을 인식할 수 있도록 하는 에스노그라피 관점(ethnographic attention)은 어떤 것일까요? 인류학자로서 우리는 유기적 성장뿐 아니라 사회적 관계의 재활성화(reactivation), 쇠퇴(decay), 혹은 변형(transformation)의 과정 속에서도 생명을 어떻게 추적할 수 있을까요?

저는 특히 선생님이 말씀하신 '조응(correspondence)'의 개념이, 원주 사람들—즉, 제도적 틀의 안팎에서 생명을 순환시키는 사람들—의 섬세한 실천을 이해하는 데 어떤 통찰을 줄 수 있을지 궁금합니다. 요컨대, 인류학은 ‘사회적 삶의 생성(becoming of social life)’에 어떻게 감응할 수 있을까요? 제도적·관료적 층위가 그것을 단단히 굳히는 듯 보이는 상황 속에서도 말입니다.

---

---

#현장에서 문답

## 질문

잉골드 교수님, 오늘 이렇게 저와 이야기해 주셔서 정말 감사합니다.

저는 송준규라고 합니다. 서울대학교 인류학과 박사과정생입니다. 지금 강원도 원주시에서 협동운동에 관한 현지조사를 하고 있습니다. 이 도시는 한국의 산악 지대에 위치한 도시입니다.

제 영어 실력이 부족하더라도 양해 부탁드립니다. 용기를 내어 영어로 이 질문을 드립니다.

1960년대 이래 원주는 풀뿌리 협동주의의 한 중심지였고, 그곳에서 종교 활동가, 농민, 지식인들이 상호부조와 연대를 위한 여러 연결망을 구축해 왔습니다. 이 운동의 특징은, 그들의 실천이 생명사상(thought of life)에 기반하고 있다는 점입니다. 생명사상은 서구 산업문명에 대한 비판으로 전개되었고, 인간·자연·신성을 하나의 살아 있는 전체로 상상했던 동학(東學)에서 영감을 받은 사상이기도 합니다.

제 연구에서 저는 이 협동운동을 단지 하나의 제도라기보다, 일종의 사회적 생동성(social vitality)의 형태로 이해하고자 합니다. 원주의 사람들은 ‘생명’, 곧 생명(生命, saengmyeong)을 사람들 사이를 흐르며 공동체를 살아 있게 만드는 어떤 것으로 이야기합니다. 저는 사회를 여러 생명의 선들이 얽혀 있는 메쉬워크(meshwork)로, 또 생명을 사물의 속성이 아니라 조응(correspondence)의 운동으로 이해하시는 교수님의 관점에서 큰 영향을 받았습니다.

제가 드리고 싶은 핵심 질문은 생동하는 운동(vital movement)과 제도적 형식(institutional form)의 관계에 관한 것입니다.

원주에서 초기의 협동조합들은 비공식적이고 실험적인 실천으로부터 출발했고, 사람들은 그 시기를 ‘정말로 생명이 흘러가던 때’로 기억합니다. 그런데 시간이 지나면서 이런 시도들 가운데 많은 것들이 국가 프로그램과 관료적 조직 속으로 편입되었습니다. 활동가들은 조직의 형식은 커졌지만, 운동의 생명은 오히려 약해졌다고 말합니다.

교수님께서는 이러한, 살아 있는 과정들이 제도화되거나 제도에 포획되는 상황 속에서 '생동의 연속(continuity of vitality)'을 어떻게 사유할 수 있다고 보시는지 궁금합니다. 제도라는 것이 그 자체로 ‘살아 있는’ 것이 될 수 있을까요, 아니면 본래 열려 있고 생동하던 것을 필연적으로 굳어지게 만드는(ossify) 경향을 가질 수밖에 없을까요?

또 이와 관련하여, 이러한 제도적·역사적 층위들 속에서 ‘생동의 선(lines of vitality)’을 포착하기 위해서는 어떤 에스노그라피적 접근(attention)이 필요할까요? 사람들이 정착된 형식들 안에서, 그 주변에서, 때로는 그것에 맞서면서도 어떻게 여전히 생명을 순환시키는지를 보기 위해서 말입니다.

감사합니다.

이 문제에 대해 교수님께서 어떻게 생각하시는지 들을 수 있다면 정말 기쁘겠습니다.

Professor Ingold,

Thank you very much for speaking with me today.

My name is June-Q Song. I’m a PhD student in anthropology at SNU. I`m doing fieldwork on grassroots network in cooperative movement in Wonju-city, Gangwon-province. This city on the highland of South Korea.

Please excuse my English. I’ve gathered up the courage to ask this question in English.

Since the 1960s, Wonju has been a center of grassroots cooperativism, where religious activists, farmers, and intellectuals built networks of mutual aid and solidarity. What is distinctive is that many of them grounded their work in 'saengmyeong sasang', the “thought of life,” which developed as a critique of Western industrial civilization and was inspired in part by 'Donghak', a movement that imagined humans, nature, and divinity as one living whole.

In my research, I try to understand this cooperative movement not just as an institution, but as a form of 'social vitality'. People in Wonju often talk about “life” — 'saengmyeong' — as something that flows between people and keeps the community going. I’m very influenced by your idea of the social as a 'meshwork' of lines of life, and of life as a movement of correspondences rather than a property of things.

My main question is about the relation between 'vital movement' and 'institutional form'.

In Wonju, the early cooperatives emerged from informal, experimental practices and were remembered as a time when “life was really flowing.” But over time, many of these initiatives were absorbed into state programs and bureaucratic organizations. Activists say that while the organizational form has grown, the 'life' of the movement has weakened.

From your perspective, how can we think about the 'continuity of vitality' in such situations, where living processes become formalized or captured by institutions? Can institutions themselves ever be “alive,” or do they necessarily tend to ossify what was once open-ended and vital?

And related to this, what kind of ethnographic attention is needed to perceive the “lines of vitality” within these institutional and historical layers — to see how people still keep life circulating within, around, or even against established forms?

Thank you.

I’d be very grateful to hear how you think about this problem.

##응답

우선 질문해 주셔서 정말 감사합니다.

이 질문은 저에게 꽤 도전적인 질문이었습니다. 왜냐하면 저는 지금까지 ‘제도(institution)’라는 것에 대해 많이 생각해 본 적이 없었고, 그래서 가능한 한 그 말을 쓰지 않으려고 해왔기 때문입니다. 그런데 ‘이걸 어떻게 답해야 할까’ 곰곰이 생각하는 과정에서 하나의 아이디어, 새로운 생각이 떠올랐고, 그걸 지금 여기서 처음으로 말씀드려 보려고 합니다. 그 내용은 이렇습니다. 저는 ‘제도’라는 말의 의미 자체에 근본적인 변화가 있었다고 보게 됐는데, 그 변화는 우리가 방금 전에 이야기했던, 세대에 대한 태도 변화와 정확히 맞물려 있다고 생각합니다. 전통적 공동체들을 다룬 인류학적 서술들에서는, 그리고 그 안에서 ‘제도’라는 말이 자주 사용될 때는, 그 의미가 지금과는 달랐습니다.

그래서 저는 제도를 하나의 집, 좀 더 정확히 말하면 ‘가치의 집(house of values)’으로 이해해 볼 수 있지 않을까 하는 생각을 했습니다. 스스로에게 “제도는 가치의 집이다”라고 말해 보았습니다. 그것은 공동체에게 중요하다고 여겨지는 가치들이 돌봄을 받고, 보호되고, 세대를 거쳐 보살펴지는 그런 집입니다. 우리가 ‘친족 제도’, ‘혼인 제도’, ‘교회 제도’ 같은 것들을 이야기할 때, 저는 이 모든 것들을 그런 ‘가치의 집들’로 상상하는 편입니다.

이 집들은 세대들 사이에서 가치의 연속성을 보장하는 데, 곧 그 가치들이 계속 이어지도록 하는 데 헌신된 곳들입니다. 전통적인 모델에서는 제도가 바로 그런 역할을 했다고 저는 생각합니다.

하지만 당신이 설명해 주신 것처럼, 오늘날 우리가 살고 있는 관료제 사회, 모든 것이 관료화된 사회에서는, 사물들이 점점 더 경직되고, 어떤 방식으로든 생동성을 잃어 가면서, 제도에 의해 접수되어 버린다고 느끼게 됩니다. 이런 상황 속에서 ‘제도’라는 말은 이제 예전과는 전혀 다른 것을 의미하게 되었지요. 저는 이 변화가, 예전에 조상들의 길을 향해 시선을 두고 걷던 것에서, 조상들에게 등을 돌려 다른 방향을 바라보게 되는 그 변화와 정확히 평행하다고 생각합니다. 오늘날 우리가 알고 있는 제도는 더 이상 ‘가치의 집’이 아니라, ‘전문화의 장(locus of professionalization)’입니다. 그리고 이 전문화가 핵심이라고 생각합니다. 왜냐하면 이것이야말로, 과거에 등을 돌린 이 ‘현재 세대(generation now)’가 삶에 대한 자기 나름의 설계를 미래를 향해 투사하는 수단이기 때문입니다. 그래서 우리의 제도들, 특히 교육 제도, 그리고 다른 제도들 역시, 모두가 그런 삶의 설계를 투사하는 일을 하고 있는 셈입니다.

그러니까 이 제도들은, 앞으로 다가오는 세대에게 어떤 이상적인 사회 모델을 덮어씌우는 역할을 하게 됩니다. 그런 모델을 향해 나아가는 관문을 지키는 문지기(gatekeepers)처럼 행동하면서, 누가 그 안에 들어갈 수 있는지, 어떤 조건을 갖춰야 하는지를 계속해서 규정하지요. 그러는 동안 이들은 과거에 있었던 것들에는 등을 돌립니다. 과거의 사회적 가치들을 돌보고 그 연속성을 보장해 주는 것, 그것이 원래 제도가 하던 일이었다면, 오늘날의 제도들은 사실 그와는 정반대의 일을 하고 있는 셈입니다. 바로 이곳이, 우리가 미래를 위한 설계, 미래를 향한 계획을 실제로 사람들에게 강요하는 장소가 되어버린 것이지요. 그리고 제가 제도를 ‘가치의 집’이라고 생각하기 시작했을 때, 여기에 대응하는 하나의 건축적 비유가 있겠다는 생각도 들었습니다.

현대 사회에서의 제도는, 마치 거대한 아파트 단지들처럼 보입니다. 서울에서 이곳저곳을 택시를 타고 다니다 보면 어디서나 보이던 바로 그 큰 아파트 블록들 말입니다. 그런 아파트 단지 안에서는 ‘삶에 대한 하나의 설계(a design for life)’가 이미 위에서 정해져 있고, 사람들에게는 이제 이렇게 해야 한다, 저렇게 해야 한다는 요구가 내려옵니다. 그 아파트 단지를 둘러싸고는, 무엇을 해야 하고 무엇을 해서는 안 되는지를 정해 놓은 온갖 규칙과 규제가 둘러싸고 있지요.

그러니 이것은, 현재 세대가 미래를 위해 미리 짜 놓은 '삶에 대한 하나의 설계’인 셈입니다. 이 설계는 과거를 향한 어떤 시선도 철저히 거부합니다. 과거에 관심을 갖는다고 해도, 그것이 박물관에 전시할 수 있을 때에 한해서일 뿐입니다. 더 이상 과거를 살아 있는 것으로 보지 않는 것이지요. 이런 의미에서 오늘날의 제도는 전통적인 제도와는 거의 완전히 반대입니다. 전통적인 제도는, 우리에게 정말로 중요한 가치들의 몸체를 돌보고 그 연속성을 유지하는 데 헌신되어 있었으니까요. 그래서 이런 이야기를 할 수 있는 기회를 준 당신께 감사드립니다. 오늘은 이 정도로 말씀드려야 할 것 같습니다.

[정말 고맙습니다.]

'기타' 카테고리의 다른 글

| 한국문화인류학회 2025년 추계 학술대회 (0) | 2025.12.02 |

|---|---|

| KoPub World 폰트 (0) | 2023.01.19 |

| ‘인류학과 지역연구’ 학술대회 (0) | 2022.11.09 |

| 만나서 이야기 나눠요 (0) | 2022.11.02 |

| 별별기획워크숍 (0) | 2022.08.22 |